某天整理家中物品时,徐若凡打开了父亲抽屉里的一个铁盒,一叠厚厚的献血证映入眼帘——足足一百多张,被父亲按日期顺序整整齐齐地码放着。这一刻,徐若凡才真正了解了父亲的“热血履历”:20多年,225次,累计捐献机采血小板307.5治疗量、全血800 毫升。此刻,“奉献”两个字终于不再是书本上抽象的概念,而是化作父亲手臂上淡淡的针孔印和证件上密密麻麻的数字,重重地落在了他心里,为他上了最生动的一课。

“走,今天带你去个地方。”清晨,父亲拽着徐若凡往赣州市中心血站走。填表、体检、采血,他熟练得像在自家小区散步,挽起袖子时,胳膊上淡淡的针孔印格外显眼。他看着血液缓缓流进血袋,语气轻得像在说别人的故事,眼里却闪着光。

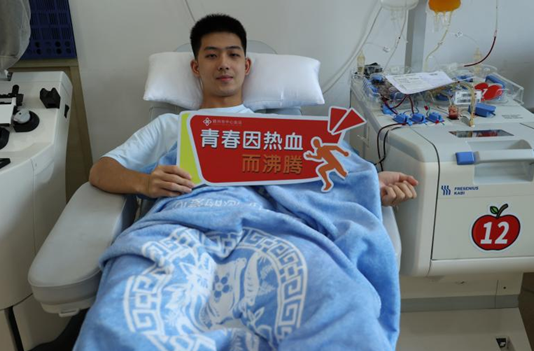

轮到徐若凡时,指尖忍不住微微发抖。父亲在一旁轻轻拍了拍他的肩膀,低声说:“没想要你做多了不起的事,只是你想想——也许此刻,就有人躺在手术台上,等着这袋血争取一分生机。我们伸出手,或许就能为某个家庭留住希望。”针头刺入的那一刻,徐若凡突然不再害怕。许多温暖的回忆瞬间涌来——那些默默帮助他人、伸出援手的片段,和他常挂在嘴边的那句:“能帮一点,是一点。”

拿到属于自己的献血证时,父亲比徐若凡还激动,把两本证并在一起拍照:“看,咱们也算‘热血战友’了!”走出血站,阳光刚好洒下来,徐若凡忽然明白,父亲的两百多次献血,从不是为了证明什么,而是用行动教自己:无私奉献从不是遥远的口号,它藏在每一次伸手相助里,藏在能为别人带去希望的每一份微光中。

原来最好的教育,从来不是说教,而是父亲用二十多年的“热血”,给孩子上的最生动的一课。善意从不是孤军奋战,而是可以代代相传的“生命礼物”。