在临床医疗救治中,血液如同生命之源,为无数病患带来生存的希望。因此,在献血与用血之间,需要一道严格的筛选关卡,以确保每一滴流入患者体内的血液都是安全、有效的。有时候,即便献血者收到血液检测合格的通知,所捐献的血液却仍然无法用于临床救治,这究竟是什么原因呢?

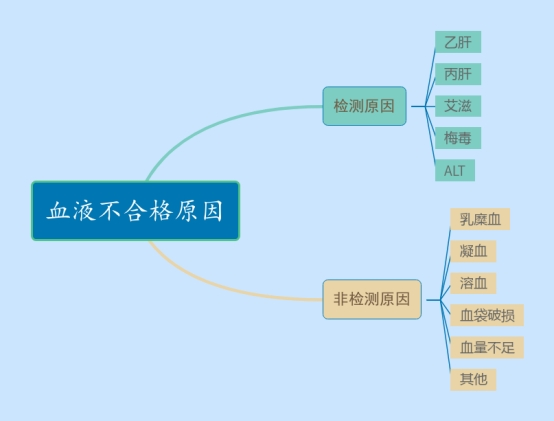

首先,我们需要明确,什么样的血液才能被视为“合格”。血液采集后,每一袋血液都要经过乙肝、丙肝、艾滋和梅毒等经血传播病原体的检测,以及献血者肝功能中谷丙转氨酶(ALT)检测。这些检测项目旨在排除以上可能通过血液传播的病原体,确保受血者的安全。

然而,这袋血即使检测合格,也有可能因为非检测原因被报废,主要是由于血液本身的问题或者处理过程中产生的问题引起的。

乳糜血是非检测原因报废中最常见的。当献血者自身高脂血症或在献血前摄入了高脂肪食物,血液中的脂肪含量就会升高,形成乳糜微粒。这些乳糜微粒使得血浆呈现乳白色或浑浊状态,不仅影响血液的外观,还可能干扰后续的分离、加工和使用。

凝血也是常见的非检测报废原因。在血液采集过程中,如果抗凝剂的使用不当,导致采集血液与抗凝剂比例不合适,或者采集容器存在问题,都可能导致血液在采集或储存过程中发生凝固。有凝块的血液无法用于临床输注,因为血块可能堵塞输血管道,甚至引发输血反应。

溶血是指红细胞在采集、储存或运输过程中破裂,释放出血红蛋白进入血浆,可能是由于物理损伤、温度控制不当或血液中某些化学物质等因素引起的。因为血红蛋白的释放会引起免疫反应和肾功能损害,因此,溶血的血液无法用于临床输注,必须被报废。

血袋破损是指血液储存袋在运输或血液制备过程中发生破损,导致血液被污染或流失。这种情况虽然较为少见,但因为血液被污染,输注将对受血者造成严重危害。因此,破袋的血液同样需要被报废。

血量不足也是导致血液报废的一个原因。在献血过程中,如果采集到的血液量未达到规定的最低标准,就无法满足输血需求。血量不足的血液可能是由于献血者身体状况不佳、采集技术不当或设备故障等原因造成的。无论出于何种原因,量不足的血液都无法用于临床输血。

在采供血的全流程,我们需要加强质量控制和风险管理,确保每一袋血液都能安全、有效地用于临床救治。同时,我们也应该加强对献血者的宣传教育,提高献血者的健康意识和献血知识,共同维护血液安全。