是遗传疾病、外伤、癌症、手术......都需要输血。

而我们在日常生活中也会通过电视、网络等渠道了解到一些和输血有关的知识。

但是!!!你知道的那些信息可能都是不正确的呢!血液不是你想输,想输就能输!输血可不是我们理解的那么简单!

错误一:输近亲的血更好,因为血脉相同。

一般认为,只要供血者和受血者的血型相同,近亲之间输血会更安全。其实,近亲输血比非亲属之间输血更危险。这是因为人体血液中存在着一种免疫活性淋巴细胞,它可引起“移植物抗宿主病”。

人体血液中存在着的免疫活性淋巴细胞,可以识别和排斥外来血液中的免疫活性淋巴细胞并使之失活。但当受血者免疫功能低下时,供血者的免疫活性淋巴细胞不但不会失活,反而会大量存活增殖,进而攻击受血者体内的细胞和组织,使受血者出现发热、皮疹、恶心、呕吐、厌食、腹泻、黄疸或便血等症状,还可引起全血细胞减少和肝、肾等多脏器功能衰竭。这就是所谓的移植物抗宿主病,除非没有合适的非亲属关系血源,否则不可进行近亲输血。

错误二:输血当然越新鲜越好。

供血服务中,常会碰到患者及其亲属提出要新鲜血的情况,认为输注的血液越新鲜越好。其实,血液中有许多病原体在血液保存过程中可以自然被灭活,如梅毒螺旋体在体外血液4℃保存下只能存活48-72小时,疟原虫保存两周可灭活,还有其他未知的病原体在血液保存中可能也有一个自然灭活的过程。因此,只要是保存期内的血液,从传染疾病的风险上来说,保存期长的比新鲜的血液更为安全。

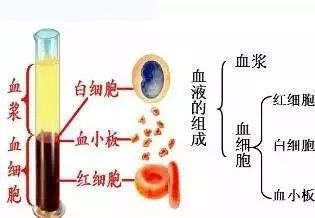

错误三:全血成分多,输全血更好。

一般认为,输全血比输成分血好,似乎全血的成分更全面,效果会更好。其实,现代输血技术表明,输全血并不好。这是因为:其一,全血的成分并不全。血液中各种成分在不同温度条件下有不同的保存期限,全血在4℃条件下保存,只能对红细胞起到保护作用,而对白细胞、血小板以及不稳定的凝血因子毫无保护作用,这些成分很快会失效,特别是血小板和凝血因子在全血中不能发挥应有的功效。其二,输全血增加输血的风险。全血中的大量血浆增加血液循环和心脏负荷,可能诱发心衰或急性肺水肿;全血中的细胞碎片和抗原物质等成分对人体有害无利,可能导致输血反应。因此,现代提倡成分输血,根据患者病情需要,缺什么输什么,充分利用血液而不浪费。

错误四:输血可以补身体

一般认为,输血可以补充营养,因而对体弱的病人动不动就要提出输血要求。其实,血液作为人体的一种组织,主要发挥着运输、调节、免疫、防御和凝血止血等功能,对增加人的体质和营养没有直接效果。相反,输血可能有传播疾病和引起输血反应的风险,弊大于利。因此把血液当成营养品来输注是不可取的。

错误五:输“万能血”

一般认为,O型血是“万能血”,可以输给A、B、AB血型的人。其实,O型血输给其他血型的人是有前提条件的:首先,O型血输给其他血型的人,是在抢救生命的紧要关头,受血者ABO血型鉴定困难或同型血不足,而O型血又充足时才适用,以解燃眉之急。其次,O型血输给其他血型受血者的是配血相合的O型洗涤红细胞(成分血),而非O型全血。

因为O型血人的红细胞上缺乏A、B抗原,不致于发生溶血反应;但是O型全血的血浆中含有抗A、抗B抗体,它能致敏或凝集A、B、AB型红细胞,使之寿命缩短或立即破坏。所以,影视剧有时候那么演是为了剧情效果,并不全是对的。久病并不能成医,口口相传的也不一定是真理,有什么血液相关的问题,还是要咨询专业人士更靠谱!但是不管怎样,在血液不能被人工制造的今天,无偿献血仍是临床用血的唯一来源。为了满足临床医疗用血需求,为了更多人重获健康,期待您积极地加入无偿献血队伍。