“10年献血100次”的话题冲上了热搜,正如《新京报评论》说的那样——献血的意义大于争议!

在这场争论中,大家对于献血次数的误解还存在,还需要更广泛的进行科普宣传,其实无论对献血者给予什么形式的回馈,倡导更多人参与献血救人,本身就意义非凡。

每年超2次的献血,如何达成的?!

众所周知,献血分为两种,一种是大众熟知的献全血,全血捐献包括200ml、300 ml或400ml,是指通过采血针将献血者的全部血液成分采集到采血袋中即可,全血所采集的血液是红色的。

全血每年可以捐献两次,两次全血捐献的时间间隔为至少6个月。

另一种是成分献血,是指把健康人捐献的血液,通过血细胞分离机分离其中某种成分,再将分离后的其他血液成分回输给捐献者体内的过程。我国主要的成分献血是单采血小板。

单采血小板献血间隔:不少于2周,不大于24次/年。

不是每个人都能每月捐献成分血。与医院的血液监测类似,献血之前也必须进行血液初检,只有合格的初检结果才能顺利完成献血。

在初检时,每份待检血液都会经历血型、血比重或血红蛋白、转氨酶、乙肝表面抗原检测,这几个检测除了血型检测,其他的几项都能一定程度上反映身体的健康程度。想要完成一次献血,必须保障当下的身体是健康的。

如果说想要完成一次献血,需要保证当下的身体健康,那么10年100次成分血捐献是怎么做到的,其中的难度有多大呢?可以给大家算一笔账,成分血捐献是每间隔14天就可以捐献一次,并且全年不超过24次。像新闻说的那样,10年100次,相当于平均每年捐献约10次,几乎每个月献1次。

这样的献血频次需要怎样的健康状况呢?它需要:每个月几乎都不能生病;每个月健康饮食不饮酒;全年不能有亚健康的状况;全年不能熬夜... ...其中任何一项不达标,立刻就会在血液初检中体现出来。

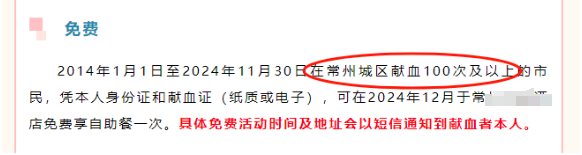

也就是说,即使按照一次献血能救一个患者来说,这么多人捐献了这么多的爱心血液,救了这么多患者和背后的家庭,这其中的生命价值不言而喻。而这次的活动,本身意义大于争议,是值得肯定的。